本网讯(文/王梦 钟海燕 图/黄友杰)为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察江西重要讲话精神,引导青年学子在社会课堂中“受教育、长才干、作贡献”,6月29日至7月1日,景德镇陶瓷大学马克思主义学院御窑遗址保护区建设队前往景德镇御窑厂开展“牢记嘱托强国有我 行走赣鄱感恩奋进——文化赣鄱行”2025年暑期大思政实践活动。本次活动以“实地研学 + 实地调研”形式展开,通过深入探索御窑文化,践行思政教育理念,将陶瓷文化传承与思政教育深度融合。

御窑博物馆里的思政课,在历史肌理中感悟文化自信

队员们首先来到御窑博物馆进行参观研学,他们将课堂搬进这座千年窑火不熄的文化殿堂,在一件件瓷器中感悟历代工匠的匠心恪守,让御窑遗址化作“讲台”,使陶瓷文物成为“教材”。“一件珐琅彩瓷从制胎、绘画到烧制,需经数十道工序,稍有不慎便前功尽弃。历代工匠秉持‘片瓷不计工’的信念,用一生心血雕琢每一件作品。”结合陶瓷制作过程中匠人精益求精的故事,队员们进一步了解到工匠精神的深刻内涵,这场实地研学让大家深刻理解到陶瓷文化的深邃内涵,也引领大家在感受传统工艺之美中坚定文化自信,在探寻匠心精神之源时厚植家国情怀,以陶瓷文化为笔,书写新时代青年传承与创新的使命担当。

实践队员在御窑博物馆为游客讲解

明清窑作群里的实地调研,在非遗传承人中感悟“活态”传承

在明清窑作群里,队员们对非遗传承人进行采访交流,在这里,队员们见到了数位专注于陶瓷技艺传承的非遗传承人,他们用一生的坚守,守护着这份古老的技艺。采访中,非遗传承人详细地向队员们介绍了从制泥、拉坯、利坯到绘画、烧制等一系列传统制瓷工序。队员们还观察到,传承人们不仅严格遵循传统工艺,还在釉色、造型等方面进行创新,将现代审美融入其中,让古老技艺焕发出新的生机。这不仅让队员们近距离领略了明清窑作技艺的魅力,更深刻体会到非遗“活态”传承的重要意义。非遗传承,不是将技艺束之高阁,而是在传承中创新,在创新中发展,让古老技艺在新时代继续绽放光彩。

实践队员与非遗传承人进行交流

徐家窑古窑址的实地探寻,在岁月痕迹中感受文化魅力

踏入徐家窑,便被这里古朴的风貌和深厚的文化底蕴所吸引。跟随着历史的足迹,队员们参观了徐家窑遗址,聆听关于徐家窑从古至今的发展历程、烧制技艺以及其在陶瓷文化中的重要地位。通过实地研学,队员们仿佛穿越时空,亲眼见证了古代陶瓷工匠们精湛的技艺和对艺术的执着追求,深刻感受到景德镇陶瓷文化的博大精深。调研过程中,队员们发现,尽管现代科技为陶瓷生产带来了诸多便利,但传统手工技艺依然有着不可替代的价值。许多工匠坚守着传统工艺,同时也在积极探索创新,将传统文化与现代设计理念相结合,让古老的陶瓷文化焕发出新的生机。

实践队员在徐家窑内参观

校园元青花馆的实地参观,在瓷片中感叹“化残缺为圆满”的匠心

从御窑厂返回校园后,实践队员们迅速投入到校园内的文化传承与创新之旅中。景德镇陶瓷大学博物馆和元青花馆作为陶瓷文化的宝库,为师生们提供了丰富的学习资源。

实践队员在景德镇陶瓷大学博物馆和元青花馆内参观学习

走进景德镇陶瓷大学元青花馆,仿佛打开了一部跨越时空的陶瓷史书。馆内300余件元青花修复器与瓷片有序陈列,残损的瓷片带着历史的斑驳痕迹,却在修复工作者的妙手回春下重焕生机。每一片瓷片都承载着岁月的故事,修复后的器物虽难掩裂痕,却更显珍贵。通过讲解员的讲解,队员们了解到这些元青花修复器不仅是对古代技艺的还原,更是对文化传承的坚守。从破碎到重生,从残片到器物,修复的每一步都凝聚着匠人们对传统的敬畏与热爱。这让队员们深刻体会到瓷器传承与保护的重大意义,也更加坚定要为中华优秀传统文化的传承与发展贡献自己的力量。

此次暑期大思政社会实践活动,队员们秉持着“学以致用、传承创新”的理念,积极投身于御窑遗址保护与文化传承事业。此次实践不仅增强了队员们的专业素养和社会责任感,也进一步激发了为文化遗产保护和校园文化建设作贡献的信念与决心。实践队将继续以实际行动践行“强国有我”的青春誓言,加强对御窑厂遗址的宣传,制作相关文创产品,为御窑遗址的保护和陶瓷文化的传承贡献更多力量,让千年御窑在新时代绽放出更加耀眼的光芒。

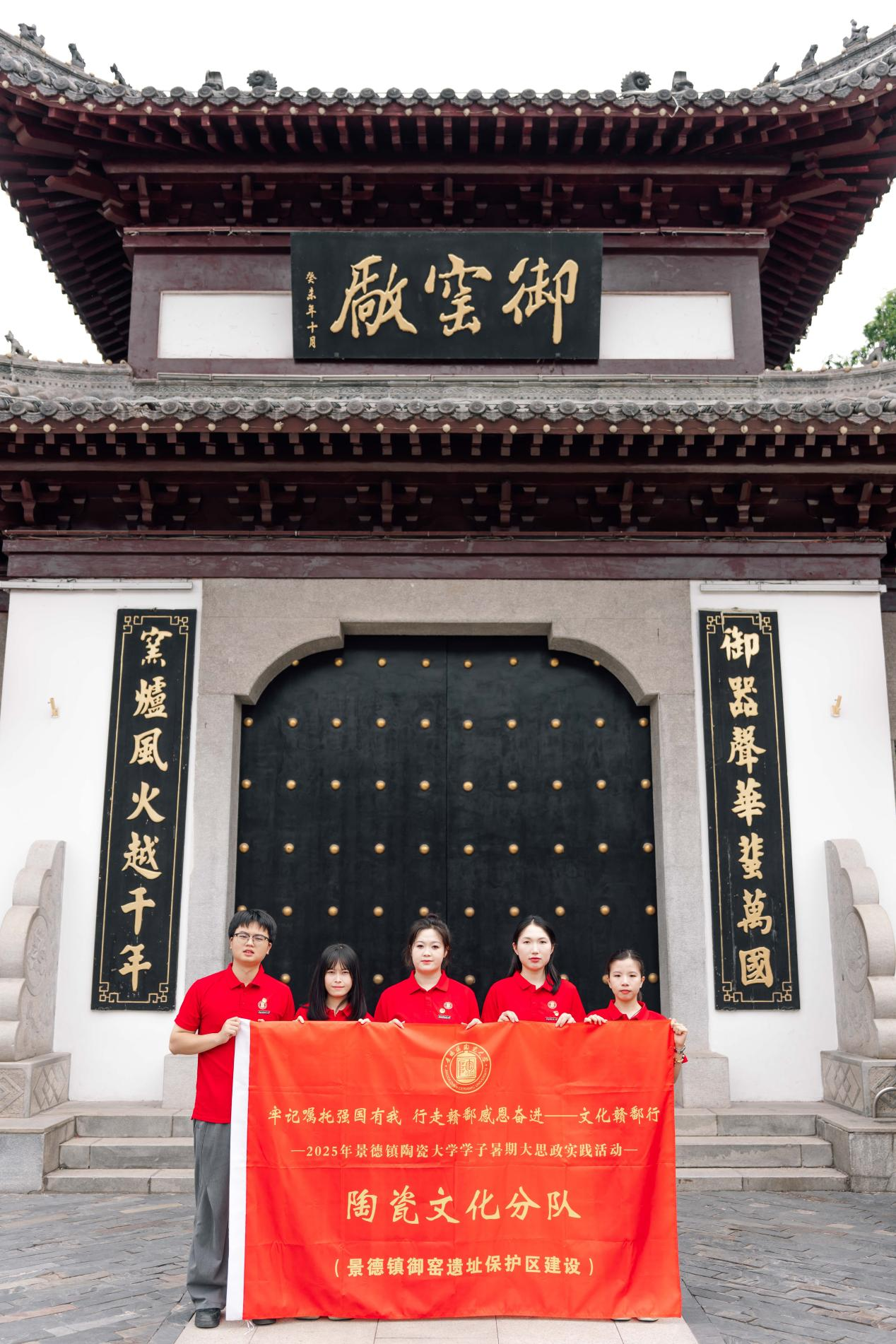

实践队员在御窑厂门口合影